In der Reihe „Historische Akzente“ in Zusammenarbeit mit dem Hammer Geschichtsverein war das Wirken des gebürtigen Hammers Friedrich Kapp jun. Thema.

Kategorie: Regionalgeschichte

08.09.2024: Wahr-Zeichen Bahnhof Hamm

Dass es eine Stadt namens Hamm gibt, wird Bahnreisenden oft erst bewusst, wenn sie im Bahnhof Hamm umsteigen. Durch den Bahnhof wird die Stadt wahrgenommen.

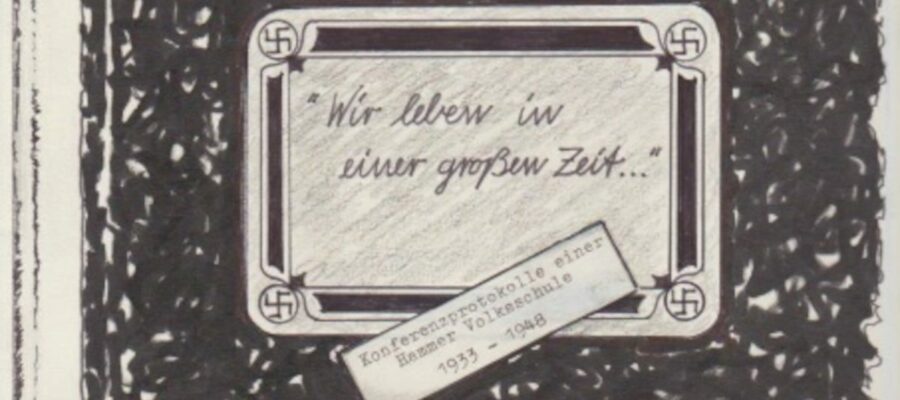

Konferenzprotokolle der Katholischen Nordschule I in Hamm 1929 – 1948

Anhand der Protokolle der Lehrerkonferenzen lässt sich studieren, welche Gesinnung die Schule vor 1933 prägte, wie der Alltag der Schule ab 1933 im nationalsozialistischen Sinn politisiert und ab 1945 wieder in demokratische Bahnen gelenkt wurde.

11.06.2024: Fenster der Pankratiuskirche Mark und Feuerwehr(ausbildung) in Westfalen

Wer kennt die Buntglasfenster in der Pankratiuskirche in Hamm-Mark und wie entwickelte sich das moderne Feuerwehrwesen im 20. Jahrhundert?

04.05.2024: Jüdische Geschäftsleute – Stadtgang auf den Spuren jüdischen Lebens

Kommerzielle Vielfalt – Jüdische Geschäftsleute in Hamms Innenstadt. Dieser Stadtgang stellt einen Teil dieser Vielfalt an Gewerbe vor, ihre Standorte und die Biographien ihrer jüdischen Betreiber.

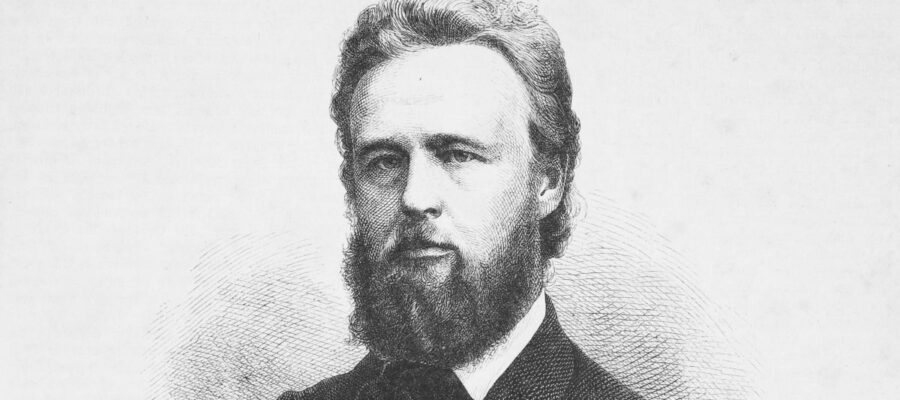

27.02.2024: Lesung Friedrich Kapp jun.

Kapp jun. wurde 1824 in Hamm geboren. Seine demokratischen und sozialistischen Überzeugungen wurden schon während seiner Ausbildung am Oberlandesgericht Hamm deutlich. Deswegen musste er nach der Revolution 1848 ins Exil gehen. Als anerkannter Historiker kehrte er zurück.

29.01.2024: Paul-Otto Samuelsdorff zum Hundertsten

Unser diesjäriges Gedenken am Holocaust-Gedenktag widmet sich Paul-Otto Samuelsdorff, der 1923 in Hamm geboren wurde und von sich sagte: „Ich bin Kosmopolit“.

Wolfgang Komo wird an einen der außergewöhnlichen Männer erinnern, die die Stadt Hamm zu Ihren Söhnen zählen darf.

08.11.2023: Ludwig Freiherr von Vincke auf Reisen: in Hamm

Der Schauspieler Markus von Hagen liest interessante und spannende Passagen aus dem Tagebuch, die Hamm und seine Bewohnerinnen und Bewohner betreffen.

10.09.2023: versteckt – entdeckt: rund um die St. Agnes-Kirche Hamm

Außer den offensichtlichen Denkmälern lassen sich auch kleinere, oftmals versteckte Objekte finden, die an vergangene Ereignisse oder Personen erinnern. Steine, eine Statue, ein Fenster, ein Bild wollen neu entdeckt werden.

17.09.2023: Die Hebräisch AG auf dem Jüdischen Friedhof

Die Hebräisch-AG des Gymnasium Hammonense, Hamm, unter Leitung von Frau Dr. Anna Kiesow hat sich mit den hebräischen Inschriften der Grabsteine auf dem Jüdischen Friedhof, Hamm, beschäftigt und deren Bedeutung ergründet.