Aus ihrem Interesse am Verhältnis zwischen Deutschland und Polen absolvierte Kathrin Grimm nach ihrem Abitur in Hamm einen einjährigen Freiwilligendienst in der Stiftung Polnisch-Deutsche Aussöhnung 2023/24 in Warschau.

Aus ihrem Interesse am Verhältnis zwischen Deutschland und Polen absolvierte Kathrin Grimm nach ihrem Abitur in Hamm einen einjährigen Freiwilligendienst in der Stiftung Polnisch-Deutsche Aussöhnung 2023/24 in Warschau.

Ende des 2. Weltkriegs vor 80 Jahren. Zu den Befreiten gehören auch Zwangsarbeitende. Fast 100 von ihnen waren seit 1940 ums Leben gekommen und auf dem kath. Friedhof Hövel begraben worden. 22 Einzelgräber sind heute nicht mehr existent.

Unter dem Titel „Unterm Hakenkreuz“ veröffentlicht das LWL-Medienzentrum eine Filmdokumentation, die unmittelbare Einblicke in die Alltagsgeschichte der NS-Zeit in Westfalen-Lippe eröffnet.

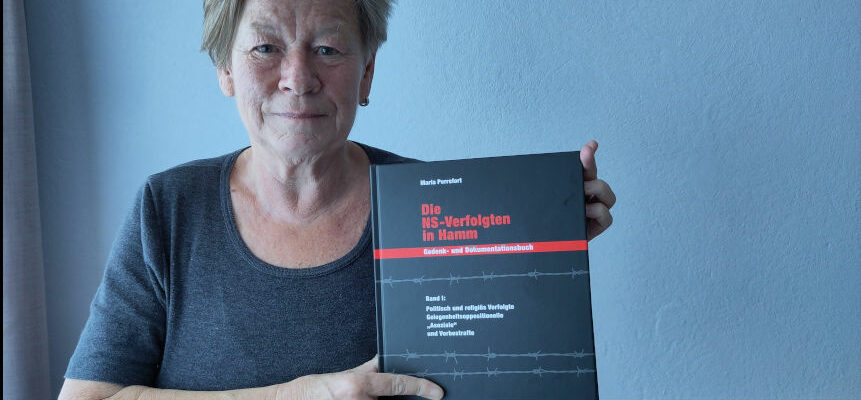

Am 22.10.2024 und am 20.11.2024 hat nach langen Recherchen Frau Dr. Maria Perrefort ihr Buch über „Die NS-Verfolgten in Hamm“ vorgestellt.

Käthe Kollwitz wollte einen positiven Einfluss ausüben. Obwohl sie nie einer Partei angehörte, äußerte sie noch kurz vor ihrem Tod die Hoffnung auf einen Sozialismus, den sie als „Bruderschaft der Menschen“ verstand.

Mit der Gedenkveranstaltung möchte die Stadt Hamm ein Zeichen gegen die Unmenschlichkeit der NS-Diktatur setzen und den in Hamm lebenden Sinti und Sintize ihre Solidarität bekunden.

Wiedereinweihung des 1936 als entartet gebrandmarkten Holzkreuzes des aus Hamm stammenden Künstlers Theodor Brün

Was wird im Biologie-Unterricht besprochen? Welche Exkursionen sind geplant? Worin werden Lehrkräfte fortgebildet? Auskunft gibt das Protokollbuch der Lehrerkonferenzen der Katholischen Nordschule Hamm.

Die in Hamm noch lebenden Juden mussten seit Herbst 1941 ihre Wohnungen verlassen und aufgrund einer Verfügung vom 11.11.1941 in die Baracke am Bahnhof Hamm umquartiert – der letzten Station vor ihrer Deportation in den Osten.

Das Bundesministerium der Justiz im Schatten der NS-Vergangenheit

Die „Rosenburg“ in Bonn war von 1949 bis 1973 der Sitz des Bundesministeriums der Justiz, das allerdings auch mit dem alten Personal der NS-Zeit arbeitete. Die Folgen sind Thema dieser Ausstellung.